Tous les articles par Etienne Noel

-

Alerte du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté relatif à la maison d’arret des Hommes de Fresnes

http://www.cglpl.fr/2016/recommandations-en-urgence-relatives-a-la-maison-darret-des-hommes-du-centre-penitentiaire-de-fresnes-val-de-marne/

Citoyen, Fil -

Réactions après le jugement du Tribunal Administratif de Nantes

FLASH-BALL : LE LYCÉEN NANTAIS JUGÉ CO-RESPONSABLE DU TIR QUI L’A ÉBORGNÉ

L’état condamné à ne verser que la moitié des indemnités.

paru dans lundimatin#84, le 5 décembre 2016Citoyen, FilFlash-Ball à Nantes : État condamné et responsabilité partagée

27 novembre 2007 à Nantes. La police expérimente les premiers modèles de Lanceurs de Balles de Défense – LBD 40 – contre une manifestation lycéenne. Pierre Douillard, 16 ans, est touché à la tête par une balle en caoutchouc, il perd l’usage de l’œil droit.

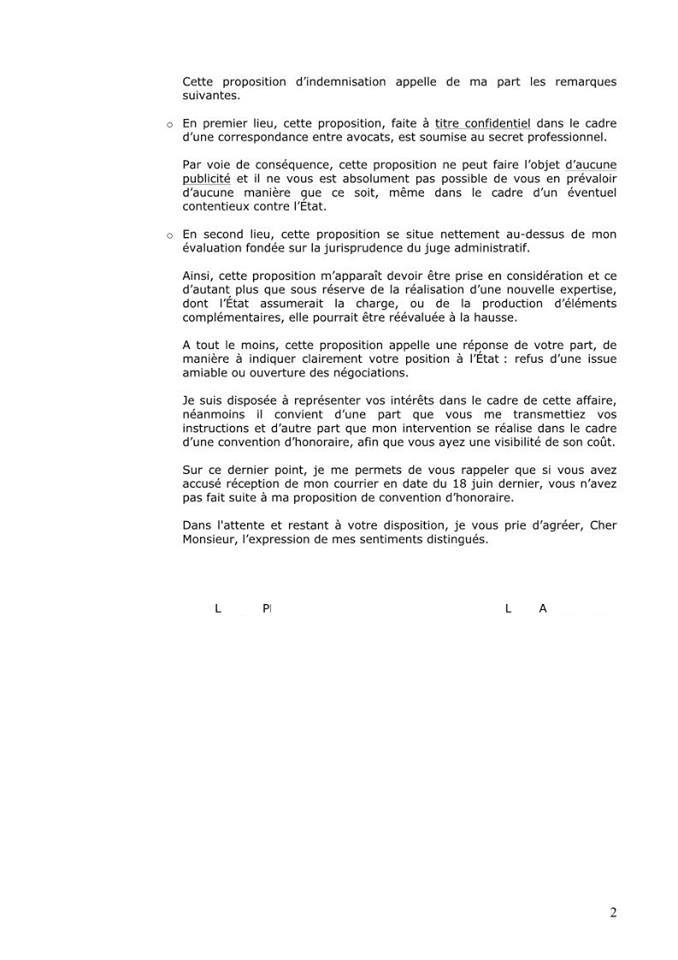

Novembre 2016. 9 ans se sont écoulés. Les mutilés par des tirs de Flash-Ball et de LBD se sont multipliés partout en France. Au terme d’une longue épopée judiciaire, durant laquelle le policier tireur a été relaxé en 2012 pour « obéissance à un ordre » suivie d’une procédure engagée contre l’État, l’audience est enfin fixée. Le 21 octobre, le rapporteur public demande la condamnation de l’Etat, et l’indemnisation du blessé à hauteur de 67 000 euros. Le délibéré, attendu de longue date, est fixé le vendredi 25 novembre. Un mois passe. Le jour J, un autre procès emblématique des violences policières se tient à Bobigny. Trois agents de la BAC comparaissent pour avoir tiré à coups de Flash-Ball, en juillet 2009, sur des manifestants à Montreuil, et mutilé l’un d’entre eux : Joachim Gatti. Pour conjurer ce hasard du calendrier, les juges nantais décident prudemment d’ajourner leur délibéré, et invoquent un détail administratif pour repousser leur décision après le week-end. Le lundi suivant, le standard du Tribunal Administratif apprend aux plaignants que « les juges en charge du dossier sont absents ». Les magistrats gagnent du temps. C’est finalement le mardi, à la nuit tombante, que l’avocat de Pierre Douillard Lefevre est informé par téléphone de la décision.

PARTAGE DE RESPONSABILITÉS

L’État est bien condamné pour le tir de LBD 40, et l’arme est officiellement reconnue comme « dangereuse » par la justice. En revanche, fait incroyable, les juges décident d’opérer un « partage des responsabilités » à 50% entre les deux parties. Autrement dit, le blessé et ceux qui lui ont tiré dessus sont considérés comme également responsables du préjudice. Comment ont été calculés ces pourcentages de responsabilité ? A partir de quel barème ? Le mystère reste entier.

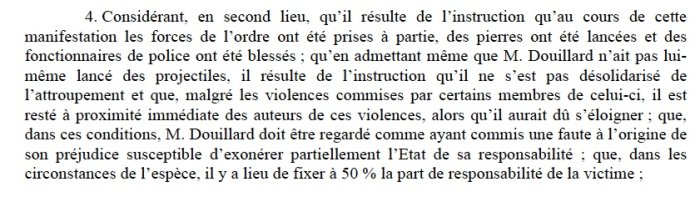

C’est la deuxième fois en deux semaines que les juges administratifs de Nantes désavouent le rapporteur public – ce qui, en temps normal, est rarissime. La première fois début novembre au sujet de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, la seconde sur la question des armes de la police. Deux sujets regardés avec attention par le pouvoir politique. Concrètement, dans leur jugement, les magistrats inventent un délit de « non désolidarisation d’une manifestation » en ces termes :

« en admettant même que M. D. n’ait pas lui- même lancé des projectiles, il résulte de l’instruction qu’il ne s’est pas désolidarisé de l’attroupement […] alors qu’il aurait dû s’éloigner ; que, dans ces conditions, M. D. doit être regardé comme ayant commis une faute à l’origine de son préjudice susceptible d’exonérer partiellement l’Etat de sa responsabilité. »

En 1955, des grèves insurrectionnelles avaient agité le bassin ouvrier de Nantes et Saint-Nazaire. Le siège du patronat local avait été mis à sac, la prison et le palais de justice pris d’assaut. Lors d’une des manifestations, un jeune maçon, Jean Rigollet, avait été abattu d’une balle dans la tête par les CRS, devant la préfecture de Nantes. En 1960, la famille du défunt était déboutée en justice, les juges avaient considéré le manifestant tué comme « l’un des meneurs les plus actifs ».

Lors de l’audience, le préfet de Loire-Atlantique avait osé exhumer cette jurisprudence vieille de plusieurs décennies dans l’affaire de Pierre Douillard-Lefevre. Tout un symbole. Avec l’idée de « co-responsabilité », les juges nantais ont finalement suivi les arguments de la préfecture.

- Extrait du jugement du Tribunal Administratif

PRÉSOMPTION DE CULPABILITÉ

Ainsi, à l’heure où la police réclame une « présomption de légitime défense », les magistrats s’exonèrent du droit et créent une présomption de culpabilité des victimes de violences policières. Non seulement c’est la victime qui se retrouve sur le banc des accusés, mais ce n’est plus un fait qui est jugé, mais une simple intention. Le fait d’avoir été là. Du côté des indésirables. Ce jugement inaugure une jurisprudence qui pourrait s’appliquer aux innombrables autres blessés qui comptent faire condamner l’État pour des tirs de balles en caoutchouc, des supporters blessés aux abords des stades à ceux qui résistent aux gendarmes sur les ZAD, sans oublier toutes les personnes touchées à proximité de « violences urbaines » dans les périphéries.

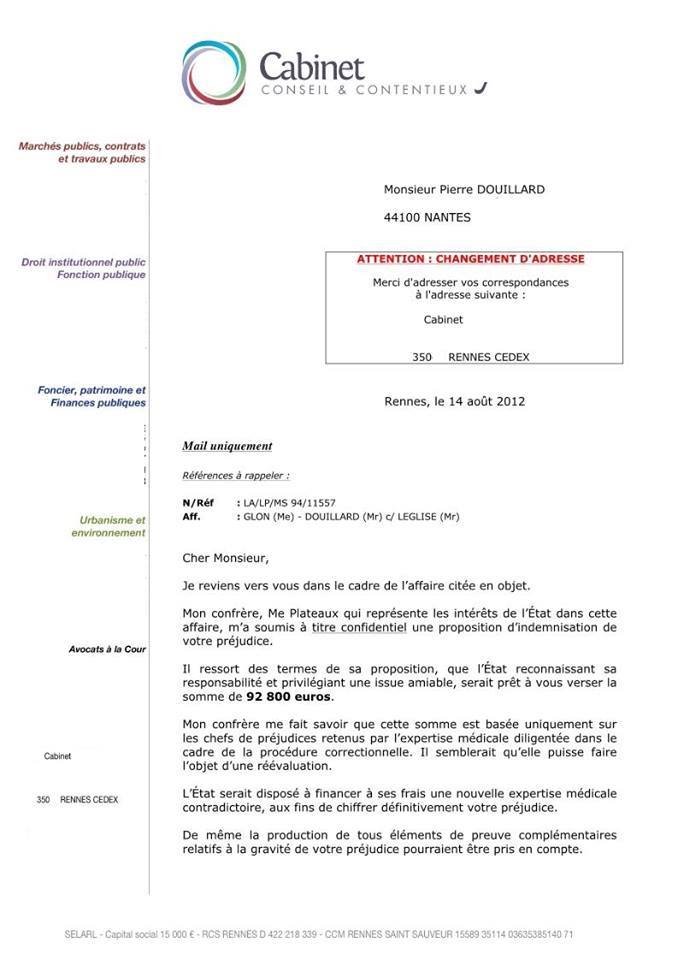

LES ARRANGEMENTS DU PRÉFET

En définitive, le tribunal décide d’octroyer à Pierre Douillard-Lefevre la moitié de la somme qui aurait du lui revenir, soit autour de 48 000 euros. 4 ans plus tôt, en août 2012, le préfet de Nantes avait fait parvenir un courrier confidentiel, stipulant : « l’État reconnaissant ses responsabilités et privilégiant une issue amiable » proposant près de 100 000 euros contre un abandon des poursuites. Après un refus et des années de procédure, la justice prend finalement sa revanche en « partageant les responsabilités » et en divisant les réparations par deux.

- Quand le Préfet proposait à titre confidentiel92 800 € à Pierre Douillard en échange de l’arrêt des poursuites.

Ce délibéré révèle les paradoxes de la gestion démocratique du maintien de l’ordre. Alors que la police frappe de plus en plus fort, de plus en plus indistinctement sur fond d’antiterrorisme, les juridictions sont bien obligée de reconnaître la dangerosité du nouvel arsenal répressif. Alors que le LBD 40 vient d’être reconnu comme une arme mutilante, il est généralisé depuis des années dans toutes les unités de police. Ce sont même, depuis cet été, des fusils d’assauts qui sont exhibés lors des émeutes de Beaumont-sur-Oise ou en marge de certaines manifestations.

Une semaine avant le délibéré de cette affaire, la maire socialiste de Nantes, Johanna Rolland, annonçait que sa police municipale serait, elle aussi, dotée des Lanceurs de Balles de Défense.Etienne Noël, l’avocat de Pierre Douillard-Lefevre, répond aux questions de lundimatin.

- Lundimatin : Les actions en justice contre les mutilations au flashball sont relativement fréquentes quand il n’y a pas de classement sans suite. Il y a deux semaines avait lieu le procès de trois policiers au tribunal de Bobigny. Le jugement est attendu le 16 décembre. Cette fois-ci c’est un tribunal administratif qui juge. Pouvez-vous rappeler la spécificité de la procédure administrative par rapport à la plainte au pénal pour les néophytes ?

- Etienne Noel : Les actions devant les juridictions administratives permettent de mettre en cause le système dans son ensemble plutôt que de pointer la faute de tel ou tel policier ou gendarme. Dans cette hypothèse le ministre de l’intérieur aurait beau jeu de se désolidariser de son subordonné qui aura mal travaillé sans respecter ses instructions. Devant les juridictions administratives, il est possible de soulever des questions tenant à la faute de l’État, questions inopérantes devant une juridiction pénale.

- LM : Quel est votre sentiment général par rapport au jugement rendu par le Tribunal Administratif de Nantes ?

- Étienne Noel : un sentiment malgré tout très positif. Le tribunal pointe les fautes de l’État dans l’organisation et la mise en œuvre du LBD40, celles que je soulevais dans mon mémoire introductif d’ailleurs : insuffisances et carences de la formation des personnels habilités, dangerosité de l’arme, zone atteinte, etc. Je suis par contre scandalisé par le partage de responsabilité de 50% qui ouvre la voie à une responsabilité systématique des personnes qui participent à une manifestation. La jurisprudence concernant Clément Alexandre avait écarté tout partage alors même qu’il se trouvait lui-même au cœur d’un attroupement d’où partaient (dixit le jugement du TA de Paris) des projectiles. La jurisprudence du Conseil d’Etat donne aussi un exemple de partage dans un cas d’espèce où la victime avait un rôle de meneur, très différent de celui de Pierre Douillard.

- LM : Le tribunal avance pourtant cette idée surprenante selon laquelle Pierre Douillard a » commis une faute à l’origine de son préjudice susceptible d’exonérer partiellement l’État de sa responsabilité » en ne se désolidarisant pas de « l’attroupement ». Il parvient en outre à chiffrer cette responsabilité à hauteur de 50%, ce qui est plus que ce que demandait le rapporteur. Comment l’expliquer et n’y a-t-il pas à craindre qu’une telle décision face jurisprudence et remette en question le droit de manifester sans prendre le risque d’être éborgné ?

- Etienne Noel : Je pense qu’il ne faut pas se satisfaire de cette décision, très dangereuse sur le partage de responsabilité.

- LM : Pensez-vous malgré tout que cette condamnation puisse constituer un point d’appui pour de prochaines affaires ? D’autres requête sont-elles d’ailleurs en cours ?

- Etienne Noel :Oui, il s’agit d’une pierre de plus contribuant à l’édification d’une jurisprudence destinée à faire admettre l’extrême dangerosité du LBD 40 et du flash ball. J’ai actuellement trois autres dossiers en cours à mon cabinet.

- Note de l’auteur : Je ne partage pas totalement l’argumentation de cet article

En effet le rapporteur public a été suivi sur la question de la responsabilité de l’état ….même s’il ne l’a pas été sur le partage de responsabilité…

-

Etienne Noël, l’Avocat révolté

On le surnomme « l’avocat pionnier des taulards » ou le « Père Noël des détenus ». Depuis près de vingt-ans, Me Etienne Noël attaque l’Etat Français pour ses conditions d’incarcération indignes.

« Aujourd’hui, il n’est pas là : il visite des détenus toute la journée, explique la secrétaire du cabinet de Rouen. Demain ? Il est à la prison de Moulins le matin et à celle de Poissy l’après-midi ». Chaque semaine, c’est la même chose : Me Etienne Noël passe de longues heures derrière les barreaux. Lorsqu’il rencontre un détenu au parloir, ce n’est pas seulement pour préparer sa défense, il prend aussi le temps de faire « un long audit de sa situation carcérale ». Convaincu que le rôle de l’avocat commence dès la garde à vue et se termine après la sortie de prison, Etienne Noël fait figure despécialiste sur un terrain quasiment inviolé par ses confrères : celui du droit pénitentiaire et de l’application des peines. « Nous ne sommes qu’une trentaine d’avocats en France à nous y intéresser, déplore-t-il Certainement parce que c’est moins prestigieux que la défense pénale. Mais je pense qu’il y a aussi un problème de formation et de rémunération ». La palmarès d’Etienne Noël a de quoi faire pâlir la République : il a fait condamner plus 200 fois l’Etat pour des conditions de détention indignes. Il a ouvert la brèche à Rouen, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Marseille, dans le Nord… et même en Guadeloupe. « Là-bas, à la prison de Baie-Mahault, la promiscuité est telle que les détenus cuisinent sur les toilettes ! », évoque-t-il. A présent, c’est la prison Ducos en Martinique qui est dans sa ligne de mire et pour laquelle il a déjà réuni une quinzaine de recours. Il suffit de lire le rapport de 2009 du contrôleur général des lieux de privation de liberté pour avoir un aperçu de l’enfer au soleil avec un taux d’occupation de 208%. (http://www.cglpl.fr/2011/rapport-de-visite-du-centre-penitentiaire-de-ducos-martinique/)

Inutile de traverser l’océan pour découvrir l’horreur carcérale. Dans sa ville natale, à la bien-mal nommée « Bonne Nouvelle » de Rouen, Etienne Noël ne manque pas de travail : cette maison d’arrêt surpeuplée, l’une des plus vieille et décatie de France, est marquée par de nombreux drames, suicides, meurtres et même du… cannibalisme. En janvier 2007, un homme de 35 ans a tué son codétenu et mangé un morceau de son poumon. « Les murs suintent la mort », lui a, un jour, confié un détenu. C’est ici justementqu’Etienne Noël fait la connaissance de Christian, un détenu révolté par sa misère quotidienne. Pour la première fois, le 6 mars 2008, il plaide devant le juge administratif en évoquant des conditions de détention contraires à la dignité humaine. Ce jour-là, ce n’est pas uniquement le dossier de son client qui se joue mais un procès contre l’imprenable citadelle pénitentiaire (http://www.liberation.fr/evenement/2008/04/09/l-etat-juge-coupable-de-l-etat-de-ses-prisons_69195). La décision est historique : le tribunal condamne l’Etat à verser 3 000 euros de dommages et intérêts à Christian pour «préjudice moral» lié à des conditions matérielles de détention«dégradantes». Et cela sans qu’aucun incident particulier n’ait été déploré. C’est une première en France ! « Radio prison »se charge de passer le message dans les coursives : Etienne Noël est alors sollicité par de nombreux détenus de Rouen, puis du reste de la France. Epaulé par une armée de stagiaires enthousiastes, il gère aujourd’hui des centaines de recours contre l’Etat de « façon quasi-industrielle ». Ces dossiersreprésentent autant d’accrocs à l’impunité de la pénitentiaire. En décembre, le « bras armé des taulards » plaidera pour 46 détenus car malgré un coup de peinture et de nouvelles cloisons pour séparer les toilettes, rien n’a vraiment changé. « Mais sous prétexte de ces travaux mineurs, le tribunal administratif s’est mis à rejeter mes recours », s’agace-t-il.

SON 1 : les prisons

Difficile de s’imaginer que, dans une vie antérieure, Etienne Noël a été responsable du service Bourse chez un agent de change pendant huit ans. Après son licenciement, à 31 ans, il décide, sur les conseils de sa femme, de s’inscrire en droit des affaires à la faculté de Nanterre. La suite relève tout autant duhasard: une camarade de classe retire un dossier pour préparer le concours d’avocat. Etienne Noël fait de même. Après tout, pourquoi pas ? En 1992, il endosse sa première robe noire et s’inscrit au barreau de Rouen. « Au début je mangeais du pénal à haute dose et j’allais voir mes clients sans trop me soucier de leur sort en prison », se souvient-il. Jusqu’en 1995 et sa rencontre avec Rodolphe, un détenu qui lui raconte son calvaire : il a été violé et torturé à la prison de Rouen pendant trois semaines par ses deux co-détenus. « Ses bourreaux ont été condamnés devant la cour d’assises mais je me suis dit que ce n’était pas suffisant : il fallait agir contre l’administration pénitentiaire qui n’a pas su protéger Rodolphe », poursuit Etienne Noël. A l’époque, le jeune avocat commis d’office ne dispose d’aucune jurisprudence, seulement deux vieux arrêts du Conseil d’Etat de 1973 et 1978 exhumés des archives. Il sera donc premier de cordée : « Contre toute-attente, ce fut une réussite ! En 1999, le tribunal administratif de Rouen a condamné l’Etat pour deux fautes lourdes : faute de surveillance et erreur de placement ». Rodolphe a touché 30 000 francs de dommages et intérêts. Une petite somme mais « un grand moment » pour Etienne Noël. Et le point de départ d’une carrière de bête noire de la pénitentiaire.

« Je suis entré en prison avec la ferme intention de ne plus en sortir », écrit-il dans son livre Aux côtés des détenus. Un avocat contre l’Etat, rédigé avec le journaliste Manuel Sanson. Vingt ans de combat ont progressivement transformé l’homme issu d’une famille bourgeoise et catholique pratiquante en un farouche militant de gauche et membre de l’Observatoire International des Prisons (OIP). L’expérience n’ôte rien au plaisir de défricher les terres arides du droit. « C’est une matière tout neuve, il y a beaucoup de choses à inventer », estime-t-il. Alors, dans cette guérilla juridique contre la pénitentiaire, il est sur tous les fronts. Il a obtenu une vingtaine de condamnations pour des viols, suicides ou meurtres en prison. A chaque fois, il faut éplucher le dossier, trouver la faille. « Je me souviens très bien de Patrice que l’on a avait retrouvé pendu dans sa cellule en 1999, une semaine après son incarcération provisoire », raconte Me Noël. Sur son dossier, il était écrit en rouge « risque suicidaire majeur ». « La pénitentiaire n’a pas pu prouver qu’elle avait mis en place des rondes supplémentaires et le tribunal administratif a condamné l’Etat pour faute lourde », raconte-t-il. En ce moment, sa nouvelle marotte : le travail en prison. « Une détenu doit être rémunéré selon les modalités d’un décret de 2011, détaille-t-il. Comme la pénitentiaire ne respecte jamais les barèmes, on fait la soustraction et on demande la différence à l’Etat ». Ce n’est pas tout : il a également mené avec sa consoeur Me Laure Heinich un long combat aux côtés des détenus handicapés de la prison de Fresnes et a obtenu, en 2012, une condamnation de l’Etat pour leurs conditions d’incarcération en cellules ordinaires.(http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/12/23/97001-20111223FILWWW00464-detenus-handicapes-l-etat-condamne.php).

SON 2 : les détenus handicapés

Aujourd’hui, l’avocat révolté croule sous le travail. A tel point que son cabinet rouennais ne suffit pas à traiter toutes les demandes qui affluent. « Il y a une machine infernale qui s’est mise en route et il est impossible de l’arrêter. Cela devient même périlleux pour l’économie du cabinet », explique-t-il. Pourtant, son affaire la plus marquante, celle qui le hante encore n’a fait l’objet d’aucune plaidoirie, ni d’aucun recours. Le 26 novembre 2006, Justin, 77 ans « est mort, comme un chien, seul dans sa cellule du vieux centre de détention de Liancourt (Oise) », raconte-t-il avec colère et amertume sur son blog. (http://noeletienne.blogspot.fr/2011/06/justin-mort-en-detention.html). Il poursuit : « Justin était âgé, malade, handicapé en fauteuil roulant, sénile ; il ne pouvait plus dire quelle peine il purgeait ; il avait du mal à reconnaître les personnes qui venaient le rencontrer ». Malgré tout, l’homme s’était vu refuser une suspension de peine au motif qu’il était« juste » atteint de démence sénile. Son état était donc jugé compatible avec la détention... Toujours bouleversé par cette affaire, Etienne Noël voudrait déposer une proposition de loi pour raccourcir les délais d’examen d’une demande de libération conditionnelle pour raison de santé. D’autant quel’avocat a déjà oeuvré avec succès sur le terrain législatif : saproposition de loi sur la suspension de détention provisoire pour raison médicale figure dans le projet de réforme pénale de la garde des Sceaux, Christiane Taubira(http://www.senat.fr/cra/s20140213/s20140213_4.html). A l’avenir Me Etienne Noël n’espère qu’une chose : faire des émules parmi ses confrères pour que « l’avocat sorte enfin de sa bulle ».

SON 3 : la proposition de loi

Julie Brafman

Citoyen, Fil -

Flash Ball : des nouvelles du front

L’ÉTAT BIENTÔT CONDAMNÉ À VERSER 67 200 EUROS AU LYCÉEN NANTAIS BLESSÉ AU FLASHBALL ?

Face aux armes de la police : une épopée judiciaire

paru dans lundimatin#78, le 24 octobre 2016Citoyen, FilCe 21 octobre, le tribunal administratif de Nantes examinait un recours quasiment inédit qui vise mettre en cause la responsabilité de l’État dans les blessures provoquées par les flashballs.

Pierre Douillard, lycéen à l’époque, avait perdu un oeil en 2007 après qu’un policier lui ait tiré dessus lors d’une manifestation contre la loi LRU. Lors de son procès en 2012, le policier avait été reconnu coupable du tir mais relaxé au prétexte qu’il obéissait à un commandement supérieur.

Le recours dont il est question dans cet article consiste à contourner la responsabilité et les éventuelles fautes individuelles des policiers, pour s’attaquer directement à l’État. C’est la légalité même de l’usage de ces armes à « létalité atténuée » qui est en jeu.

Un lecteur de lundimatin nous a envoyé le résumé de toute cette affaire dont l’épilogue est attendu le 25 novembre. S’ensuit une interview d’Étienne Noel, qui expose en détail les enjeux de cette décision d’un point de vu légal.

(Notons que Pierre Douillard a récemment publié un livre intitulé L’arme à l’oeil. Violences D’Etat Et Militarisation De La Police.ARME DE TERREUR

Novembre 2007. Le gouvernement de Nicolas Sarkozy, fraîchement élu, fait face à la première agitation conséquente du quinquennat. Les facs et les lycées sont bloqués contre la loi LRU sur la privatisation des universités. Des milliers de jeunes prennent la rue. Il s’agit d’une réplique du séisme social du printemps 2006 qui avait abouti à l’abrogation du CPE.

Simultanément, une révolte embrase Villiers-Le-Bel, suite à la mort de Moushin et Lakhamy, morts percutés par une voiture de police. Contrairement au soulèvement de 2005, l’incendie est circonscrit à l’aide de balles en caoutchouc, de confinement du quartier, de militarisation de l’espace, d’appels à délation.

Le 27 novembre, les ministres courent au chevet d’un policier blessé lors d’affrontements à Villiers-Le-Bel. On parle de « voyoucratie », on entend des appels à durcir l’armement de la police. C’est précisément ce jour là que Pierre Douillard, lycéen de 16 ans qui manifeste à Nantes, est atteint par un tir de Lanceur de Balle de Défense – LBD 40 – à la tempe. Il perd l’usage de son œil droit. C’est le premier mutilé d’une longue série par cette nouvelle arme.

Le LBD 40 est alors inconnu du public. Ce fusil qui propulse des balles en caoutchouc est en phase d’expérimentation. Le ministère de l’intérieur en a distribué secrètement quelques centaines, au compte-goutte sur tout le territoire, à des policiers volontaires, depuis l’été 2007. A Nantes, la nouvelle arme est testée sur une foule de lycéens qui se dispersent à la fin d’une manifestation. Contrairement au Flash-Ball, ce lanceur est doté d’un canon rayé et d’un viseur haute technologie, qui permet d’atteindre très précisément une cible. Ici, le visage d’un manifestant. L’effet politique est concluant. Les lycées sont débloqués dans les jours qui suivent. L’arme sera généralisée.MARATHON JUDICIAIRE

Mars 2012, cinq ans plus tard. Au terme d’un marathon judiciaire, le procès du policier qui a tiré sur Pierre Douillard se tient à Nantes. Entre temps, les mutilations à coups de flash-ball et de LBD se sont multipliées. Joachim et Geoffrey à Montreuil, Joan à Toulouse, Bruno et Alexandre à Villiers-le-Bel, Ayoub à Montlbéliard, Daranka à Corbeil Essonne, la liste ne cesse de s’allonger.

Le procès dure deux jours. Il est éprouvant. Dans un tribunal littéralement ceinturé d’uniformes, Mathieu Léglise, le policier tireur, se félicite à la barre d’avoir « neutralisé la cible ». Son avocat, Laurent-Franck Liénard, militant pour le port d’arme généralisé et auteur d’un guide pratique pour les policier nerveux de la gâchette [1]. fait rebondir une balle en caoutchouc sur le sol du tribunal pendant sa plaidoirie, et mène une véritable guérilla judiciaire. La violence du maintien de l’ordre se déplace dans la salle feutrée du tribunal. Le délibéré, un mois plus tard, relaxe Mathieu Léglise. Le policier a bien tiré sur Pierre. Il l’a bien atteint au visage. Mais il ne saurait être condamné, car il a obéit à un « commandement légitime ».

Quelques semaines plus tard, un courrier « confidentiel » du préfet de Loire-Atlantique propose au blessé une forte somme d’argent en échange d’un « arrêt des poursuites ». L’affaire aurait pu en rester là, mais Pierre Douillard et ses proches décident à présent d’attaquer l’État auprès du Tribunal Administratif. Ils s’entourent d’Étienne Noël, un avocat connu pour avoir fait condamner l’administration sur la question des conditions carcérales. L’avocat fait reconnaître en 2013 la responsabilité de la police dans la blessure de Clément, dont la mâchoire avait été fracturée en 2009 par un tir de Flash-Ball.

L’ÉTAT CONDAMNÉ ?

Vendredi 21 octobre 2016. Audience au Tribunal Administratif. Cela fait près de 9 ans que Pierre Douillard a été blessé, et les armes de la police touchent désormais des centaines de personnes. Les récentes manifestations ont même vu apparaître une arme plus dangereuse encore que le LBD. Un fusil à barillet permettant de tirer de lacrymogènes et des balles en caoutchouc en rafale, le PGL-65.

Pour défendre l’État, l’avocat du préfet s’appuie sur une jurisprudence vieille de 50 ans, à propos d’un jeune maçon, Jean Rigollet, abattu d’une balle dans la tête par les CRS dans les rues de Nantes, lors des grandes grèves de 1955 ! Pour appuyer son propos, le juriste bredouille que la blessure du lycéen n’est pas la faute des forces de l’ordre mais celle du « corps enseignant » qui aurait « laissé des mineurs manifester dans la rue ». Pour conclure ce triste spectacle, l’avocat ose même une référence au djihadisme : l’État ne peut-être rendu responsable des mineurs qui fuguent dans des pays à risque, sous-entendu, pas plus que des lycéens qui manifestent.

Pour la première fois dans cette affaire, la responsabilité de la police est reconnue. Le rapporteur public met en cause la dangerosité de l’arme, les distances de tir, la formation du policier. Une avancée symbolique qui, si elle est confirmée, pourra servir de jurisprudence pour les dizaines d’autres personnes atteintes au visage. En revanche, tel Salomon, le magistrat tente d’opérer un « partage des responsabilités » pour le moins étrange. Si l’État a bien commis « une faute », le lycéen serait responsable « à hauteur de 30% » du tir qui l’a atteint au visage. En effet, la participation à des « voies de faits », en l’occurrence le fait d’avoir été présent à une manifestation et ne pas s’être « désolidarisé d’actes de violences » le rend responsable de sa propre blessure. Une sorte de présomption de culpabilité pour les cibles de tirs.

Comment ont été fixés ces 30% de « responsabilité partagée » ? Nul ne le sait. Dans cette logique, le slogan « tout le monde déteste la police » chanté juste avant un tir pourrait donc coûter 15% de « responsabilité partagée », un fumigène allumé 45% ? Le barème des mutilations policières demeure pour le profane un point aveugle de la procédure.Le délibéré – et l’épilogue ? – de cette épopée est fixé au 25 novembre prochain. Si l’État est effectivement condamné pour un tir de LBD 40, et que l’arme est officiellement reconnue comme « dangereuse », le verdict ouvrirait non seulement de nouvelles pistes pour les innombrables blessés qui ont vu leur plaintes classées sans suite lors des procédures pénales, mais il ouvrirait une brèche au sein même de l’administration, alors que les armes de la police sont utilisées de manières de plus en plus massives et indistinctes.

En France, il est presque impossible de faire condamner un policier violent. En avril 2012, un gardien de la paix abat Amine Bentounsi d’une balle dans le dos à Noisy-le-sec. Le tireur est mis en examen. Le soir même, des dizaines de voitures de police, sirènes hurlantes, prennent littéralement en étau le tribunal de Bobigny pour protester contre la justice. La police fait corps, et le prouve à chaque procès où l’un des leurs est mis en cause. Chaque audience est l’occasion d’une démonstration de force tant physique que politique. Les mobilisations de ces derniers jours, où la police se constitue en force autonome et armée lors de manifestations sauvages en sont les dernières illustrations. Les procédures administratives peuvent donc être une voie envisageable pour faire perdurer le combat contre les violences d’Etat dans la rue comme dans les tribunaux.

Le contexte général est au durcissement sécuritaire, aux manifestations policières pour réclamer toujours plus d’armement et d’impunité, et aux expulsions imminentes du camp de Calais et des occupants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Le délibéré du 25 novembre prochain à Nantes est donc à observer avec attention.

En complément de cet article, nous avons demandé à l’avocat de Pierre Douillard, spécialiste des démarches administratives contre l’état, de nous éclairer sur la procédure.

INTERVIEW D’ÉTIENNE NOEL

- Lundimatin : Si le rapporteur reconnaît que la responsabilité de l’Etat est engagée, il avance des éléments qui relèvent juridiquement selon lui de la « faute simple« . Vous vous êtes opposés à lui sur ce point en demandant que ce soit reconnue « la responsabilité sans faute du fait de l’utilisation d’une arme dangereuse« . Quelle est la différence entre faute simple et responsabilité sans faute ? Et pourquoi est-il important que ce régime de responsabilité sans faute soit reconnue ?

- Etienne Noel : Il existe en fait deux régimes de responsabilité : a) La responsabilité pour faute. Il est nécessaire alors de démontrer une faute simple des services de police dès lors que la personne atteinte était visée par l’opération de police. b) La responsabilité sans faute. Dans ce régime il n’est pas nécessaire de démontrer une faute, même si cela peut-être frustrant. Il s’applique dès lors que la personne atteinte n’était pas visée, c’est à dire, n’avait pas une attitude belliqueuse face aux forces de police, et se trouve être une victime collatérale, c’est le cas de Pierre Douillard, mais aussi d’autres victimes pour lesquelles des dossiers sont en cours.

Il était fondamental de soulever ce régime de responsabilité sans faute pour Pierre qui n’a jamais lancé quoique ce soit sur les policiers. Contrairement à ce qu’estimait le rapporteur public qui, sans en avoir de preuve formelle, avait la conviction que Pierre avait lancé des cailloux. Ce qui explique d’ailleurs le partage de responsabilité qu’il propose au Tribunal. Enfin, appliquer la jurisprudence Lecomte (CE 1949), instituant un régime de responsabilité sans faute en faveur des victimes collatérales, (ce que Pierre est sans conteste) présente l’immense avantage de faire juger une fois de plus que le flashball et le LBD 40 sont des armes dangereuses, en suite de ce que le tribunal administratif de NICE a jugé en octobre 2014.

La situation de Pierre le 27 novembre 2007, s’apparente à celle jugée à Nice. Dans cette affaire, les policiers devaient faire face à une « pluie de projectiles divers » ; ce qui n’était pas le cas, à NANTES.

- Lundimatin : Le rapporteur a effectivement reconnu des éléments qui sont largement ignorés par les procureurs lors des audiences en correctionnel : absence de formation, distance de tir non réglementaire, zone de tir interdite, etc. Qu’est-ce qu’un rapporteur, et comment expliquer qu’il reconnaisse si facilement ce que le procureur nie systématiquement ?

- Etienne Noel:Les procureurs n’ont jamais abordé ces problématiques à l’audience simplement en raison du fait que cela n’entrait pas dans la démonstration des fautes personnelles commises par M Leglise le 27 novembre 2007. Il s’agit de fautes commises par l’administration dont dépend ce dernier, jusqu’au plus haut niveau : d’où l’immense intérêt des procédures en responsabilité de la puissance publique qui permettent de la faire condamner.

- Lundimatin : Comme vous le rappelez, le tribunal administratif de Nice avait déjà reconnu en 2014 que le flashball est une arme dangereuse. De telles armes sont pourtant abondamment utilisées pour des opérations de maintien de l’ordre. En quoi de telles condamnations peuvent-elles constituer un moyen pour attaquer l’utilisation de ces armes ? Et puisque c’est un décret qui indique quelles sont les armes à feu susceptibles d’être utilisées pour le maintien de l’ordre public, comment s’attaquer juridiquement à un tel décret ?

- Etienne Noel : Accumuler les condamnations de l’Etat de façon à permettre un mouvement de réflexion comparable à celui qui s’est institué à propos de prisons. Même si rien n’est abouti de ce côté-là, il n’en demeure pas moins que l’on a jamais autant parlé des prisons depuis 10 ans et j’ai la faiblesse de penser que les procédures victorieuses menées depuis 10 ans n’y sont pas étrangères. Le décret peut lui être attaqué devant le Conseil d’Etat.

[1] L’ouvrage Force à la loi. Plus d’informations sur ce personnage malfaisant

-

Rapport de Human Rights Watch concernant la situation des personnes détenues en France, atteintes de troubles psychiatriques

http://www.franceinter.fr/depeche-pour-les-detenus-les-troubles-psychiatriques-sont-une-deuxieme-prisonLe rapport complet :http://www.franceinter.fr/sites/default/files/2016/04/05/1265315/fichiers/rapport-human-rights-watch-prisons-france.pdf

Citoyen, Fil -

DUCOS : Quinze nouvelles condamnations par la Tribunal Administratif de la Martinique

file:///C:/Users/user2/Downloads/dalloz_actualite_-_prison_de_ducos_en_martinique__quinze_nouvelles_condamnations_de_letat_-_2016-01-21.pdf

Citoyen, Fil -

-

La notion de dignité inhérente à la personne détenue au travers de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme

http://www.internationalpenalandpenitentiaryfoundation.org/Site/documents/Stavern/06_Stavern_Contribution%20Aksoy.pdf

Citoyen, Fil -

[oip-dfa] Il y a quatre ans jour pour jour, le Martiniquais Pierre Just Marny était retrouvé pendu dans sa cellule de Ducos

http://www.la1ere.fr/2015/08/07/il-y-quatre-ans-pierre-just-marny-276177.html

Citoyen -

[oip-dfa] Il y a quatre ans jour pour jour, le Martiniquais Pierre Just Marny était retrouvé pendu dans sa cellule de Ducos

http://www.la1ere.fr/2015/08/07/il-y-quatre-ans-pierre-just-marny-276177.html

Citoyen, Fil -

France Antilles Guadeloupe: L’extension de la prison de Baie-Mahault différée

Je croyais, en entendant l’interview de Madame Taubira que l’on m’avait demandé de commenter, que ce projet était prioritaire ?CitoyenMe serais-je trompé ?

Diantre !

-

A propos des Flash Ball de tous types…

http://www.20minutes.fr/societe/1657123-20150724-flash-ball-armes-dangereuses-doivent-etre-interdites-estime-avocat-victimes

Citoyen -

Les conditions de détention en Guadeloupe…interview suite à la visite de Madame Taubira à Baie Mahault

http://www.franceinfo.fr/actu/article/prisons-un-plan-contre-la-vetuste-et-la-surpopulation-708955

Citoyen -

Statistiques mensuelles des personnes détenues et sous écrou détaillées au 1er juillet 2015

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/mensuelle_juillet_2015.pdf

Citoyen -

L’avis du Défenseur des Droits proposant un moratoire sur l’utilisation du Flash Ball par la Police

http://www.franceinter.fr/sites/default/files/2015/07/21/1129325/fichiers/ddd-dec-20150716-mds-2015-147.pdf

Citoyen -

Toujours sur le thème de la santé des personnes détenues…

http://www.humanite.fr/sante-en-prison-les-droits-fondamentaux-des-detenus-ne-sont-pas-respectes-579603

Citoyen -

Une belle chronique de Droit Pénitentiaire de Monsieur de Nantois, Maître de conférences à l’Université de Lorraine

CitoyenLexbase La lettre juridique n˚621 du 16 juillet 2015[Droits de l’homme] ChroniqueChronique de droit public pénitentiaire — Juillet 2015par Christophe de Nantois, Maître de conférences en droit public à l’Université de Lorraine

La jurisprudence pénitentiaire des derniers mois a été marquée par le renforcement du contrôle effectué par le Conseil d’Etat sur les décisions disciplinaires relatives aux détenus. Celui-ci continue et amplifie le mouvement entamé en 1995 avec l’arrêt « Marie » (1) qui consiste à ce que les décisions de l’administration pénitentiaire soient toujours plus examinées par le juge administratif (CE 9˚ et 10˚ s-s-r., 1er juin 2015, n˚ 380 449, mentionné aux tables du recueil Lebon). D’autre part, de façon logique et largement anticipée, le contentieux relatif aux questions prioritaires de constitutionnalité continue d’augmenter : le Conseil d’Etat saisissant occasionnellement le Conseil constitutionnel (CE, 10˚ et 9˚ s-s-r., 6 juillet 2015, n˚ 389 324, inédit au recueil Lebon ; CE, 10˚ et 9˚ s-s-r., 6 juillet 2015, n˚ 389 324, inédit au recueil Lebon), mais écartant la plupart des demandes de saisine (CE 1˚ et 6˚ s-s-r., 25 mars 2015, n˚ 374 401, mentionné aux tables du recueil Lebon). La Haute juridiction se montre relativement libérale vis-à-vis de l’administration pénitentiaire quant à la fourniture de repas conformes aux principes religieux des détenus (CE 1˚ et 6˚ s-s-r., 25 février 2015, n˚ 375 724, mentionné aux tables du recueil Lebon), puis indique que les inondations occasionnant la perte des biens personnels dont disposait un détenu dans sa cellule ne peuvent aboutir à l’engagement de la responsabilité de l’Etat (CE 9˚ et 10˚ s-s-r., 6 juillet 2015, n˚ 373 267, mentionné aux tables du recueil Lebon). Elle indique aussi, dans le domaine du référé « mesures utiles » en matière pénitentiaire, qu’il n’appartient pas au juge d’édicter des mesures à caractère réglementaire (CE, Sect., 27 mars 2015, n˚ 385 332, publié au recueil Lebon). Cette chronique se conclut par la condamnation à deux reprises de la France par la Cour de Strasbourg (CEDH, 19 février 2015, Req. 10 401/12 ; CEDH, 21 mai 2015, Req. 50 494/12).– Les mesures disciplinaires relatives aux détenus peuvent désormais être examinées par le juge administratif (CE 9˚ et 10˚ s-s-r., 1er juin 2015, n˚ 380 449, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9222NIE)p. 1 Lexbook – RevuesLe directeur de la maison centrale de Clairvaux avait placé le 23 juillet 2012 le requérant, M. A., en cellule disciplinaire pour vingt-cinq jours, placement implicitement confirmé par le directeur interrégional des services pénitentiaires centre-est Dijon. Cette décision a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Châlons-enChampagne qui l’a rejeté le 2 mai 2013. La cour administrative d’appel de Nancy a certes annulé ce jugement pour irrégularité, mais a néanmoins rejeté la demande de M. A. le 13 février 2014 (2).Dans un considérant de principe, le Conseil d’Etat a modifié sa jurisprudence antérieure : « considérant qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes« . Par ce considérant, le juge administratif abandonne le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation jusque là en vigueur et le remplace par un contrôle normal, plus protecteur.Une logique en deux temps est désormais mise en place : le juge va pouvoir vérifier, d’une part, la matérialité des faits et si ces faits justifient une sanction et, d’autre part, s’il existe une proportionnalité entre la faute incriminée et la faute retenue.Concernant la matérialité des faits, le contrôle est parfaitement logique et justifié, le juge vérifiait déjà l’existence de ceux-ci, sans le dire vraiment, par l’erreur manifeste d’appréciation. Plus complexe était la question de savoir si les faits devaient être sanctionnés. C’est notamment dans l’arrêt « Letona Biteri » de 2011 (3) que des questions avaient vu le jour sur ce point. M. X, détenu alors à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis a fait l’objet le 29 avril 2005 d’une sanction de mise en cellule disciplinaire de sept jours avec sursis pour « avoir refusé d’obéir à la demande d’un surveillant de quitter le muret sur lequel il se trouvait assis et qui se trouvait à l’intérieur du parloir dans lequel il recevait sa famille« .Cette injonction de quitter un muret avait en effet fait douter les juges : s’agissait-il d’un ordre légitime ou d’un ordre abusif ? Le tribunal administratif de Melun avait estimé le 5 avril 2007 que « l’injonction du gardien n’avait aucune base légale ou réglementaire, ni dans les dispositions du Code de procédure pénale, ni dans le règlement intérieur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis« . En conséquence, le tribunal avait annulé la sanction de quartier disciplinaire. Mais la cour administrative d’appel de Paris (4) avait estimé au contraire que l’ordre était justifié. Le Conseil d’Etat avait tranché cette question sans tergiverser en se basant directement sur le Code de procédure pénale, jugeant que « constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu […] de refuser d’obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l’établissement » (5). Le Conseil d’Etat avait ajouté que la cellule disciplinaire était une sanction possible dès lors qu’une faute disciplinaire était constatée. Le Conseil concluait assez sèchement que : « tout ordre du personnel pénitentiaire doit être exécuté par les détenus [sauf dans] l’hypothèse où l’injonction adressée à un détenu par un membre du personnel de l’établissement pénitentiaire serait manifestement de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine« .Cette interprétation stricte du Code de procédure pénale avait suscité ici ou là quelques interrogations (6), mais elle avait pour mérite d’être claire et elle avait réaffirmé sans détours l’autorité des personnels pénitentiaires. C’est pour cette raison que cet arrêt avait été très apprécié par l’administration pénitentiaire, dont les relations, disons d’incompréhension voire parfois de défiance, avec le Conseil d’Etat sont fréquentes depuis l’arrêt « Marie » de 1995.La rédaction retenue ici : « il appartient au juge de l’excès de pouvoir […] de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction » est un lointain écho à cet arrêt « Letona Biteri » de 2011.Mais le plus important apport de cet arrêt du 1er juin 2015 se situe dans la seconde partie de ce considérant : « il appartient au juge de l’excès de pouvoir […] de rechercher si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes« . Désormais, le juge va pouvoir vérifier la proportionnalité des sanctions disciplinaires des détenus. Ce passage du contrôle restreint du juge au contrôle normal est particulièrement bienvenu.L’arrêt « Dahan » (7) avait effectué cette avancée pour les sanctions disciplinaires relatives aux fonctionnaires en 2013. Depuis cet arrêt « Dahan » (qui revient sur la jurisprudence « Lebon » de 1978 (8)), les agents publics bénéficient d’un contrôle normal sur leurs sanctions disciplinaires et non plus d’un contrôle restreint. Le régime juridique appliqué aux sanctions disciplinaires aux fonctionnaires et celui appliqué aux sanctions des détenus auraient toutefois pu continuer à être différents quelques années encore, les injonctions données aux fonctionnaires et aux détenus n’étant pas strictement comparables. En d’autres termes, l’incitation créée par l’arrêt « Dahan » aurait sans doute pu rester lettre morte encore longtemps.L’intérêt le plus grand d’accorder au juge le contrôle de proportionnalité des sanctions disciplinaires est de mettre fin à une pratique fréquemment observée. On rapporte en effet que les personnels pénitentiaires présents dans les commissions disciplinaires (ces commissions sont à l’origine des décisions disciplinaires des directeurs relatives aux détenus), demandent presque systématiquement la sanction maximale dès que l’acte incriminé est une violence à l’égard d’un personnel. En l’espèce, tel devait être le cas, car la sanction retenue de vingt-cinq jours de quartier disciplinaire ne peut être infligée que pour « acte de violence physique contre les personnes » (9). La peur ressentie par les personnels de l’administration pénitentiaire qui subissent une agression est à la fois parfaitement humaine et totalement compréhensible mais demander en ce cas, presque systématiquement, la peine maximale de trente jours ne permet sans doute pas de faire œuvre de pédagogie en la matière.Pour toutes ces raisons, cet arrêt constitue une avancée des droits des détenus et une limitation de l’arbitraire, réel ou supposé, au sein des prisons. Espérons simplement que les délais des justiciables ne soient pas trop allongés par cet arrêt. En effet, si le juge a si longtemps résisté à étendre ses compétences à ces mesures de moindre importance c’est, en partie au moins, en raison du risque d’augmentation du nombre de contentieux.Si l’amélioration des droits que constitue l’examen des sanctions disciplinaires par le juge est diminuée par l’augmentation des délais de décision, le détenu, n’y aura peut-être pas tant gagné que cela.– Renvoi au Conseil constitutionnel d’une QPC relative au travail des détenus : une réponse attendue sur le droit à l’emploi, la liberté syndicale et le droit de grève (CE, 10˚ et 9˚ s-s-r., 6 juillet 2015, n˚ 389 324, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5773NMR)A l’occasion d’un litige classique relatif au déclassement d’un détenu, le Conseil d’Etat a été invité à se pencher sur la question du travail en prison. C’est ici, plus précisément, l’article 33 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (loi n˚ 2009-1436 N° Lexbase : L9344IES) qui est visé : « la participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l’établissement d’un acte d’engagement par l’administration pénitentiaire ». Cet acte, signé par le chef d’établissement et la personne détenue, énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération. Ces dispositions n’ayant pas été examinées par le Conseil constitutionnel et commandant la résolution du litige en cours, elles peuvent faire l’objet d’une QPC. En l’espèce, le moyen soulevait une atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, « notamment au droit à l’emploi, à la liberté syndicale, au droit de grève et au principe de participation des travailleurs, respectivement garantis par les alinéas 5, 6, 7 et 8 du Préambule de la Constitution de 1946« . Le Conseil d’Etat a estimé, à juste titre, que ce moyen soulevait une question présentant un caractère sérieux et a, de ce fait, renvoyé cette question au Conseil constitutionnel.

Quelle que soit la réponse du Conseil constitutionnel, ce recours va venir utilement compléter la décision n˚ 2013320/321 QPC du 14 juin 2013 (10) qui concernaient le contrat de travail pour les relations de travail des personnes incarcérées, sur un recours de la Cour de cassation. Le requérant considérait qu’il n’y a avait pas de véritable contrat de travail pour les détenus ; le Conseil constitutionnel avait écarté ces griefs et jugé que ces dispositions étaient conformes à la Constitution.– Le Conseil d’Etat refuse de saisir le Conseil constitutionnel d’une QPC relative au « permis de communiquer » accordé aux avocats lorsqu’ils doivent rencontrer leurs clients dans un établissement pénitentiaire(CE 1˚ et 6˚ s-s-r., 25 mars 2015, n˚ 374 401, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6855NEM)Aux termes de l’article 25 de la loi pénitentiaire de 2009, « les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats« , alors qu’aux termes de l’article R. 57-6-5 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0339IPA), un « permis de communiquer est délivré aux avocats, pour les condamnés, par le juge de l’application des peines ou son greffier pour l’application des articles 712-6 (N° Lexbase : L9396IEQ), 712-7 (N° Lexbase : L9476IEP) et 712-8 (N° Lexbase : L7104IG9) et, pour les prévenus, par le magistrat saisi du dossier de la procédure. / Dans les autres cas, il est délivré par le chef de l’établissement pénitentiaire« . C’est cette opposition potentielle entre la liberté de communication proclamée par l’article 25 et la restriction possible du fait de l’existence même du « permis de communiquer » qui était soulevée par le requérant qui demandait l’abrogation des articles R. 57-6-5, D. 115-15 (N° Lexbase : L4821HZL), D. 115-16 (N° Lexbase : L4822HZM) et D. 115-18 (N° Lexbase : L8238G7A) du Code de procédure pénale ou la saisine du Conseil constitutionnel par la voie de la QPC.Si le Conseil d’Etat ne donne pas droit à cette requête concernant l’annulation ou la saisine du Conseil constitutionnel, il opère néanmoins d’importants rappels concernant le permis de communiquer et crée ainsi de véritables garde-fous en cette matière.Dans son troisième considérant, le Conseil d’Etat précise en effet que « les détenus disposent du droit de communiquer librement avec leurs avocats ; que ce droit implique notamment qu’ils puissent, selon une fréquence qui, eu égard au rôle dévolu à l’avocat auprès des intéressés, ne peut être limitée à priori, recevoir leurs visites, dans des conditions garantissant la confidentialité de leurs échanges« . Le Conseil ajoute également que « ce droit s’exerce dans les limites inhérentes à la détention ; qu’ainsi, si les dispositions de l’article R. 57-6-5 du Code de procédure pénale prévoient que les avocats doivent obtenir un permis de communiquer pour pouvoir rencontrer leurs clients lorsque ceux-ci sont détenus, afin de préserver le bon ordre et la sécurité des établissements pénitentiaires, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de subordonner l’obtention de ce permis à l’exercice par l’autorité chargée de délivrer le permis, d’un contrôle portant sur l’opportunité ou la nécessité de telles rencontres« .Tous ces éléments permettent des garanties tant pour les détenus, que pour les avocats, que pour l’administration pénitentiaire, chacun ayant des intérêts légitimes à préserver.Si toutes ces précisions sont les bienvenues, la suite laisse néanmoins l’observateur plus dubitatif : « ces dispositions n’imposent pas au détenu ou à l’avocat de mentionner les motifs justifiant la nécessité qu’ils puissent communiquer, mais leur imposent seulement d’identifier la procédure juridictionnelle au titre de laquelle l’avocat est sollicité« . Cette dernière précision a-t-elle une réelle utilité ? Pourquoi un avocat doit-il, pour entrer dans un centre pénitentiaire et rencontrer son client, identifier la procédure juridictionnelle concernée ? A la réflexion, il n’est pas certain que cette dernière mention soit totalement indispensable.– Le Conseil d’Etat n’impose pas à l’administration pénitentiaire de fournir systématiquement des repas aux détenus conformes à leurs prescriptions religieuses (CE 1˚ et 6˚ s-s-r., 25 février 2015, n˚ 375 724, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5172NCK)Aux termes de la législation actuelle en vigueur, « chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l’hygiène, compte tenu de son âge, de son état de santé, de la nature de son travail et, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses » (11). L’objet principal du recours portait sur les repas conformes aux prescriptions religieuses et, plus précisément, sur le fait que dans la législation actuelle l’administration pénitentiaire n’est pas contrainte de fournir de tels repas mais seulement incitée « dans toute la mesure du possible« .Le Conseil d’Etat effectue un raisonnement en deux temps dans son quatrième considérant en reconnaissant que, « si l’observation de prescriptions alimentaires peut être regardée comme une manifestation directe de croyances et pratiques religieuses au sens de l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4799AQS) », il tempère immédiatement les effets de ce constat et maintient ces dispositions en vigueur « eu égard à l’objectif d’intérêt général du maintien du bon ordre des établissements pénitentiaires et aux contraintes matérielles propres à la gestion de ces établissements« .Que quelques dispositions juridiques soient écartées au profit « du bon ordre et des contraintes matérielles » n’est pas rare en matière pénitentiaire et cela se justifie la plupart du temps. Mais ici il existe une double difficulté. Cette décision est en effet surprenante car elle est contraire à la fois aux règles pénitentiaires européennes, qui sont de plus en plus incitatives, et, surtout, à la jurisprudence de la CEDH.D’une part, les règles pénitentiaires européennes (RPE) imposent des repas conformes aux prescriptions religieuses : « Les détenus doivent bénéficier d’un régime alimentaire tenant compte de leur âge, de leur état de santé, de leur état physique, de leur religion, de leur culture et de la nature de leur travail » (règle 22.1.). Certes, les RPE n’ont pas de valeur contraignante mais le ministère de la Justice a fait de l’adoption de ces RPE un objectif pour 2015 : « l’administration pénitentiaire a ainsi décidé de faire du respect des règles pénitentiaires européennes un objectif prioritaire en ce qui concerne l’orientation de sa politique de modernisation et ses pratiques professionnelle » (12).D’autre part, et ce motif est nettement plus sérieux, la CEDH a condamné la Pologne en 2010 précisément pour n’avoir pas fourni un régime alimentaire conforme aux prescriptions religieuses du requérant (13). Certes, le régime alimentaire en cause n’est peut-être pas identique puisque dans cet arrêt, il s’agissait d’un régime végétarien destiné à un détenu bouddhiste, alors qu’on suppose du fait de la composition des prisons françaises, qu’un régime hallal ou éventuellement casher était demandé, mais, au plan des principes, il n’y a guère de différences. L’argumentation de la CEDH ne laissait d’ailleurs guère de doutes : « la Cour n’est pas convaincue que le fait de fournir au requérant un régime végétarien aurait entraîné une gêne pour le fonctionnement de la prison ou une baisse de la qualité des repas servis aux autres détenus ; elle note que, aux termes de la Recommandation Rec(2006)2 du Comité des ministres sur les règles pénitentiaires européennes, les détenus doivent bénéficier d’un régime alimentaire tenant compte de leur religion » (14), et la CEDH a conclu à la violation de la Convention à l’unanimité, ce qui restreint encore la marge de négociation possible de la France.On peut raisonnablement supposer que l’administration pénitentiaire utilise ici une stratégie dilatoire pour se donner le temps de mettre en place de telles mesures, évidemment très contraignantes. La grande compréhension qu’a manifestée le Conseil d’Etat dans cette décision est plus surprenante. Il n’est cependant pas certain que cette position puisse tenir très longtemps.– Exonération de la responsabilité de l’Etat dans le cadre d’une inondation ayant causé la perte des biens d’un détenu (CE 9˚ et 10˚ s-s-r., 6 juillet 2015, n˚ 373 267, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6221NMD)De très sérieuses intempéries ont touché le département du Var les 15 et 16 juin 2010. Ces intempéries exceptionnelles ont entraîné d’importantes inondations qui ont nécessité un transfert en urgence de tous les détenus du centre pénitentiaire de Draguignan vers les établissements pénitentiaires voisins. Cette évacuation d’une prison, rarissime, avait, à l’époque, fait la une des journaux qui avaient souligné le bon déroulement des opérations malgré les difficultés dues à l’urgence, à l’inondation des routes, à l’inondation du centre pénitentiaire et surtout, à l’indispensable maintien des conditions de sécurité lors du transfèrement de détenus.Dans l’urgence cependant, il n’avait pas été possible de mettre à l’abri les effets de tous les détenus. Le requérant avait ainsi perdu les objets personnels qui se trouvaient dans sa cellule. L’administration pénitentiaire avait proposé une indemnisation au détenu mais, celui-ci la trouvant trop faible, il avait effectué un recours. En première instance, le tribunal administratif de Toulon donne droit à cette demande en accordant 2 500 euros au requérant. Le Garde des Sceaux s’est pourvu en cassation contre cette décision.Dans l’arrêt rapporté, le Conseil d’Etat annule le jugement du tribunal administratif de Toulon car ce dernier n’a pas reconnu le caractère de force majeure aux intempéries. Il relève « qu’en jugeant que les inondations qui ont ravagé, notamment, la commune de Draguignan les 15 et 16 juin 2010, ne revêtaient pas la nature d’un cas de force majeure, alors que cet événement, qui a résulté de la conjonction imprévisible de plusieurs phénomènes, a présenté une intensité exceptionnelle, sans précédent dans ce département depuis 1827, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de l’espèce« .Le Conseil d’Etat, après avoir requalifié les événements en force majeure, exonère intégralement l’Etat de sa responsabilité. Il n’exclut cependant pas une « une indemnisation forfaitaire à titre gracieux » à destination du détenu qui a tout perdu.

Si cette décision est mentionnée dans les tables du recueil Lebon, c’est en raison des circonstances de fait, tout à fait exceptionnelles, qui sont à l’origine de cet arrêt. En effet, la force majeure n’est que rarement retenue et, si celle-ci est retenue, l’Etat n’est pas toujours exonéré de toute responsabilité. Ici, l’action remarquable des services pénitentiaires, compte tenu des circonstances, exonère intégralement l’Etat. Pour ne pas créer d’injustice vis à vis du détenu qui a tout perdu, le Conseil d’Etat ménage cependant la possibilité d’une indemnisation « forfaitaire à titre gracieux« . Cette indemnisation sera, par conséquent, fixée par la seule administration pénitentiaire et sans possibilité pour le détenu d’exercer le moindre recours. Avec cet arrêt, toutes les autres demandes d’indemnisation en cours relatives aux mêmes événements vont donc être interrompues.– Précisions relatives à la notion de référé « mesures utiles » en matière pénitentiaire : il n’appartient pas au juge d’édicter des mesures à caractère réglementaire (CE, Sect., 27 mars 2015, n˚ 385 332, publié au recueil Lebon)La section française de l’Observatoire International des Prisons (OIP) a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, en Guadeloupe, sur la base de la procédure du référé « mesures utiles » (CJA, art. L. 521-3 N° Lexbase : L3059ALU) afin que l’administration pénitentiaire mette en place une expression collective des détenus.L’expression collective des détenus est une revendication fort ancienne dont l’administration pénitentiaire se méfie car elle induit des rassemblements dans lesquels la parole, en particulier la critique, serait libre tant sur le fond que sur la forme. On comprend aisément ces réticences à propos de tels rassemblements qui pourraient tourner à de véritables meetings, voire générer des émeutes. Aussi, sans aller aussi loin, l’OIP demandait des mesures que l’administration pénitentiaire aurait pu encadrer tout en permettant aux détenus de s’exprimer collectivement (et éventuellement anonymement) : « un comité consultatif des personnes détenues, [ou] à titre subsidiaire, un cahier de doléances ou, à défaut, de prendre toutes autres mesures utiles d’organisation du service permettant une expression collective des détenus sur les problèmes de leur vie quotidienne ainsi que sur leurs conditions de détention« .Le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté cette demande. Le Conseil d’Etat, saisi à son tour, a également rejeté cette requête. Il estime que « les mesures demandées par l’OIP revêtent le caractère de mesures réglementaire » et considère par conséquent qu’elles ne relèvent pas des mesures « qu’il appartient au juge des référés [au titre] de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner« .Cette décision, parfaitement logique sur le fond, ne permet cependant pas de faire avancer ce dossier de l’expression collective des détenus qui, si elle était correctement menée, pourrait peut-être améliorer les conditions de détention, voire apaiser celle-ci en atténuant des revendications inexprimées car inexprimables.– Double condamnation de la France par la CEDH en matière pénitentiaire (CEDH, 19 février 2015, Req. 10 401/12 N° Lexbase : A6006NB3 ; CEDH, 21 mai 2015, Req. 50 494/12 N° Lexbase : A2396NIL)Dans un arrêt du 19 février 2015 devenu définitif, (CEDH, 19 février 2015, Req. 10 401/12), la France est condamnée à l’unanimité pour violation de l’article 3 de la Convention (N° Lexbase : L4764AQI) (traitements inhumains ou dégradants) du fait des conditions de détention d’un détenu paraplégique.En outre, la France est également condamnée à l’unanimité du fait des conditions de détention au centre pénitentiaire de Nouméa (Requête n˚ 50 494/12). A dire vrai, la condamnation de la France sur la base de ce même article 3 ne faisait guère de doutes au vu du rapport extrêmement sévère du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) effectué en novembre 2011. Les conditions de détention observées par le CGLPL étaient telles qu’il a été amené à utiliser la procédure d’urgence pour signaler cette situation au Garde des Sceaux. La défense du Gouvernement s’était d’ailleurs cantonnée à des arguments techniques relatifs à la procédure, notamment sur l’article 13 de la CESDH (N° Lexbase : L4746AQT) et l’absence d’épuisement des voies de recours avant saisine de la CEDH.-

CE 1˚ et 6˚ s-s-r., 20 mai 2011, n˚ 326 084, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0317HSK), conc. Mattias Guyomar.

-

R. Grand, AJDA, 2011 p. 1056.

-

« Le placement en cellule disciplinaire ou le confinement en cellule individuelle ordinaire ne peuvent excéder vingt jours, cette durée pouvant toutefois être portée à trente jours pour tout acte de violence physique contre les personnes« , loi pénitentiaire, art. 91.

-

Règlement type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R. 57-6-18 du Code de procédure pénale, relatif à « l’alimentation » des personnes détenues, art. 9, al. 1.

-

Communication officielle du ministère de la Justice.

-

CEDH, 7 décembre 2010, Req. 18 429/06.

-

La version ici citée est issue du résumé juridique, l’arrêt n’existe pas en français.

-

COLLOQUE DE DROIT PENITENTIAIRE 18 septembre 2015 AIX EN PROVENCE

CitoyenLA PRISON HORS LE DROIT ?18/09/20159h00 ACCUEIL9h30 ETAT DE LA SITUATION CARCERALEØ Monsieur Yanne POULIQUEN, Contrôleur Général des Lieux de Privation de liberté10h15 LES DROITS DERRIERE LES BARREAUXØ Yolande ESKENAZI, Conseillère pour la région PACA du Défenseur des DroitsPrésentation de l’action du Défenseur des Droits au sein des établissements pénitentiaires11h00 L’AVOCAT DERRIERE LES BARREAUXØ Maître Etienne NOEL, Avocat au barreau de Rouen, spécialisé en droit pénal12h00 PAUSE DEJEUNER14h30 L’INFLUENCE DE LA DETENTION DANS LES DECISIONS DE L’AMENAGEMENT DES PEINESØ Monsieur Pierre GADOIN, Directeur du SPIP des Bouches du RhônePrésentation de la loi du 18 aoûtRelation entre les Avocats, les Magistrats et le SPIPØ Maître Delphine BOESEL, Avocat au Barreau de Paris, Présidente de la section Française de l’Observatoire Internationale des PrisonsØ Madame Géraldine FRIZZI, Substitut du Procureur à Aix en Provence, en charge de l’exécution des peines15h30 LA DISCIPLINEØ Monsieur FRANK LINARES, Directeur de la maison d’arrêt de LuynesØ Maître Etienne NOEL, Avocat au Barreau de RouenModérateur : Vincent PENARD, Avocat au Barreau d’Aix en Provence -

Communiqué OIP : Le travail carcéral à nouveau exposé à la censure du Conseil constitutionnel

CitoyenLe 6 juillet, le Conseil d’Etat a renvoyé au Conseil constitutionnel une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur le travail en prison. Alors qu’il y a deux ans le Conseil avait estimé qu’il n’est pas contraire à la Constitution de priver les travailleurs détenus d’un contrat de travail, il va devoir aujourd’hui dire si le régime dérogatoire qui leur est imposé respecte les droits et principes constitutionnels.La QPC, formée par un détenu avec le soutien de l’OIP, cible l’article 33 de la loi pénitentiaire qui prévoit que les relations de travail font l’objet d’un « acte d’engagement » établi unilatéralement par l’administration, sans aucune garantie apportée à l’exercice des droits fondamentaux. Une situation dénoncée de manière récurrente par de nombreuses voix, dont celle de l’ancien Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), Jean-Marie Delarue, qui évoquait un régime qui a des « relents du XIXème siècle ». Soumis aux desiderata de l’administration pénitentiaire ou des entreprises concessionnaires, les travailleurs détenus peuvent être privés de repos hebdomadaire. Ou ne travailler que quelques heures par mois, sans compensation des heures chômées. Ils n’ont droit à aucune indemnité en cas de maladie ou d’accident du travail. Ils ne peuvent prétendre au salaire minimum, ni se prévaloir d’aucune forme d’expression collective ou de représentation syndicale. Tout ceci dans un contexte où la médecine du travail est inexistante, pas plus que le sont les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) obligatoires en milieu libre.En juin 2013, une première QPC visant à dénoncer l’exclusion des travailleurs détenus du bénéfice d’un contrat de travail avait été rejetée. Immédiatement, la Chancellerie s’était félicitée de ce que le Conseil avait su « prendre en compte les spécificités du travail en milieu pénitentiaire en reconnaissant que les règles législatives qui organisent les conditions de travail des personnes détenues étaient conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution dans son préambule ». Cependant, il s’agissait là d’une analyse hâtive comme l’avait dénoncé l’OIP à l’époque. Car si l’encadrement d’une relation de travail par un contrat et l’application du Code du travail n’est pas une exigence constitutionnelle(1) le respect des droits et principes constitutionnels doit être, quant à lui, toujours garanti. Quel que soit le caractère dérogatoire du régime appliqué. Or, cet aspect n’avait pas été examiné, le Conseil n’ayant alors été saisi que de la conformité de l’absence de contrat de travail. C’est sur cette dimension délaissée que le Conseil va devoir se pencher en raison du nouveau recours.« Au nom de quels principes d’exécution des peines maintenir un dispositif qui s’apparente davantage aux conditions de travail du premier âge industriel qu’à celle de la France de ce jour ? » se demandait le CGLPL en juin 2013. « Quelle nécessité peut justifier l’ignorance des règles de droit commun en matière d’hygiène et de sécurité, en matière de relations du travail, en matière de durée du travail ? ». Ce sont en somme les questions auxquelles va devoir répondre le Conseil constitutionnel. Il dispose de trois mois pour le faire.(1) Ce principe a été rappelé à diverses reprises s’agissant des fonctionnaires--

OIP section française

7 bis rue Riquet

75019 Paris

tél: 07 60 49 19 96

fax: 01 44 52 88 09

contact@oip.org -

Pour une réforme des article 729 et 730-2 du Code de Procédure Pénale

Ce texte, publié en juin dernier sur mon blog, complète (toutes proportions gardées) l’avis du CGLPL à propos de la qualité des soins médicaux en prison : c’est l’ensemble de la question des personnes détenues âgées et/ou malades qu’il faudrait repenser : de la qualité des soins aux mesures de sortie anticipées avec un seul mot d’ordre : la dignité de la personne incarcérée :Citoyen